医療法人社団 登侑会 おのだ皮膚科

〒220-0073 横浜市西区岡野2-5-18

サミット横浜岡野店2F 横浜医療タウン

相鉄平沼橋駅徒歩7分、横浜駅徒歩15分

診療時間 | 月・火・木・金:9:00-12:30/14:30-18:30 土曜:9:00-13:00 |

|---|

休診日 | 水曜、日曜、祝日 |

|---|

院長のつぶやき(2020年)

石がない??(20201206)

久しぶりの更新です。

最近、コロナなどの暗い話が多く、普段の診療に集中する中で、なんとなく筆が遠のいていました…。

また、ボチボチ更新をしていこうと思います。

子どもが、理科の学習教材で石の勉強をしました。そして、「石を拾いに行きたい」と訴えてきました。

「石を拾いに行く?」

静岡の田舎で育った僕は、石はそこかしこに普通に存在するもので、「拾いに行く」という概念はありませんでした。

しかし、辺りを見回してみると、家のまわりにも、近くの公園にも、確かに拾うような石はありません。

普段は、石のことなど考えることはありませんでしたが、意外と石ってないものなんですね。

そんなわけで、車を数十分走らせて、石のある海岸に行ってみました。

とても解放感のある景色の中で、波に洗われた、丸いきれいな石がたくさんありました。

思った以上に、とても楽しい時間を過ごせました。

この1週間の出来事(20200906)

今日は、久しぶりに講演をしました。

年に1回程度、当院で使用している電子カルテ(ダイナミクス)の導入を検討されている開業前のドクターに、「なぜこの電子カルテを選んだのか」「どのように運用しているのか」というお話をさせてもらっています。

いつもは、ダイナミクスの東京本社に行って講演をするのですが、今年は、ZOOMを使用してクリニックからリモートで行いました。

初めてリモートでの講演をしましたが、パソコンに向かって話をしているような、ちょっと慣れない感覚でした。

もう1つ、

今週はとても悲しい出来事がありました。

僕が1番大好きだった先輩が亡くなりました。

入局間もない頃から色々なオペを教えてもらったり、ご自宅にご招待してもらったり、一緒にスキーに行ったり、仕事後に浅草まで夕ご飯を食べに行ったり…。

訃報を聞いて、改めてその先輩からいただいた過去のメールを読み返しました。

子どもが生まれた時、仕事で大変な時…、いつも1番最初に暖かいメールをくださいました。

金曜がお通夜だったのですが、その日は診療がとても遅くまでかかり、式には間に合いませんでした。

しかし、式後に最後のお別れをさせてもらうことができました。

奥様から、「主人は、『定年で退職したら、小野田先生のクリニックで働きたいなー』とよく言っていたんですよ」とお話していただきました。

優しかった先輩の分まで、「一日一生」の気持ちでやっていこうと改めて思いました。

一日一生(20200819)

今日で夏休みが終わりになります。

今年の夏休みは、帰省もなく、ゆっくりと過ごしました。

毎朝、早起きして涼しいうちに公園に散歩に行き、暑い日中は自宅でゆっくりと本を読んだり、子どもの勉強をみたり、家族でゲームをやったり…という毎日でした。

田中角栄元首相に関する本を何冊か続けて読みました。

田中元首相は、自民党幹事長に復帰した50歳の時、「平均年齢70歳まで生きるとするなら、あと7300日。その限られた時間の中で私は任を果たす。」と言われたようです。

僕もその年齢に近づき、これからどのように歩を進めていくのがいいのか、そんなことを考えながら、続けて、酒井雄哉さんというお坊さんが書かれた「一日一生」という本を読みました。

「一日を一生のように生きる」、つまり1日1日を大切に過ごすようにという教えです。

コロナ禍と言われる不安定な時期に、上のお二人の方が生きていたら、どのようなことを言われたのかな…、そんなことに興味を持ちました。

セラビームWoody(20200616)

先週末は、1年に1回開催される「日本皮膚科学会総会」でした。

今年は、コロナの影響で、LIVEセミナーとなったため、土曜の午後と日曜は、自宅にこもってパソコンで視聴していました。

その中で、「セラビームWoody」という診断機器が発売になったことを知り、即買いしました。笑

医学部生は、皮膚科の授業で「Wood灯」の勉強をします。

Wood灯は、365nmの紫外線を出す診断機器です。

特定の皮膚病(紅色陰癬、癜風、頭部白癬、尋常性白斑など)に照らすと、特徴的な色調の蛍光を発します。

実臨床で見かけることは、最近では特にないような気がします。

皮膚科の医者になってすぐの頃に、大学病院の写真室の片隅に置かれているのを見つけて、何度か使ったことがありますが、他の人が使っているのを見たことはほとんどなく、とても地味な存在です。

でも、こういう「見て診断に近づける」という器具は、皮膚科の古典的な診断手技として、とても大事にしていかないといけないなのかな…と思います。

【参考】

・尋常性白斑→淡い青白色の蛍光色

・癜風(マラセチア感染症)→黄橙色の蛍光色

・紅色陰癬(足の指のまたなどでよく白癬(水虫)と間違えられる病気)→独特のサンゴ色の蛍光色

・頭部白癬→青緑色の蛍光色(よく見る足や爪の水虫では光らない)

雨の日と月曜日は(20200613)

梅雨に入りましたね。ジメジメした気分を吹き飛ばすために、イメージチェンジを試みることにしました。

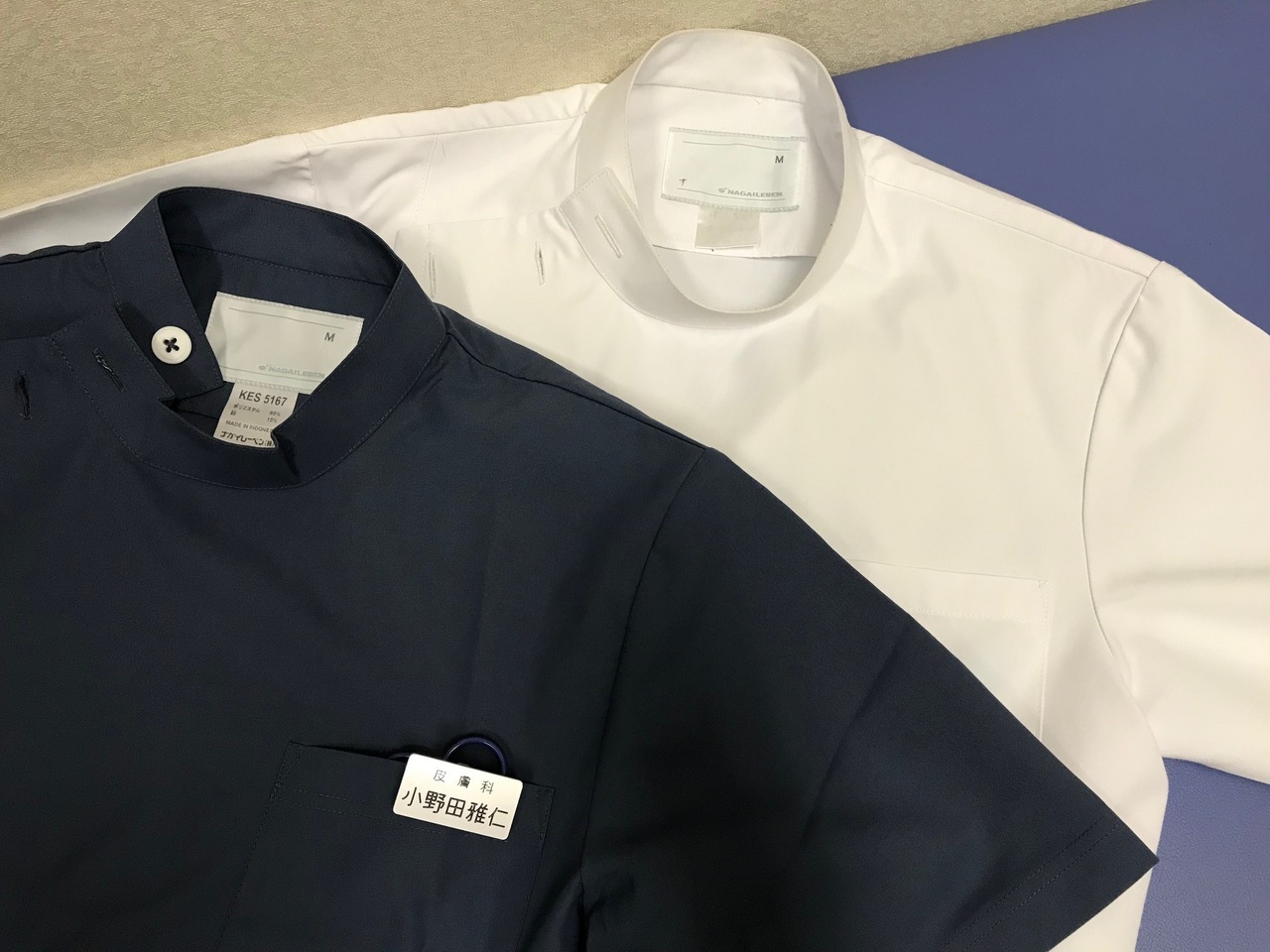

医者になって20数年、これまでずっと白い白衣しか着たことがありませんでしたが、今日初めて紺色のものを着ました。

「雨の日限定の紺」とスタッフに宣言しましたが、着てみると意外としっくりきました。笑

そんなわけで、雨の日だけ着るのではもったいないと思い、大好きなCarpentersの代表曲「雨の日と月曜日は」にちなんで、これから雨の日と月曜日に着ようと思います。

ちなみに、胸のネームプレートは、僕が皮膚科医になった時に医局からいただいたもので、それからずっと付けています。新人の時から、僕の診察をずっとみています。笑

毛虫注意報(20200610)

最近、毛虫(チャドクガ)皮膚炎で来院される方が増えています。

歩道のそばにある葉っぱを見ると、たくさんの毛虫がいました。

直接触らなくても、脱皮した殻が風に舞って触れることもありますので、今日のようにとても風が強い日は、ツバキやサザンカの木の近くを歩く時には、くれぐれもご注意ください。

熱中時代(20200607)

6月に入り、少しずつ学校も再開されています。子どもたちは、約3ヶ月間お友達と会えない日が続いたので、とても大変だったと思います。学校は勉強だけでなく、社会性を身につけるためにもとても大切ですね。

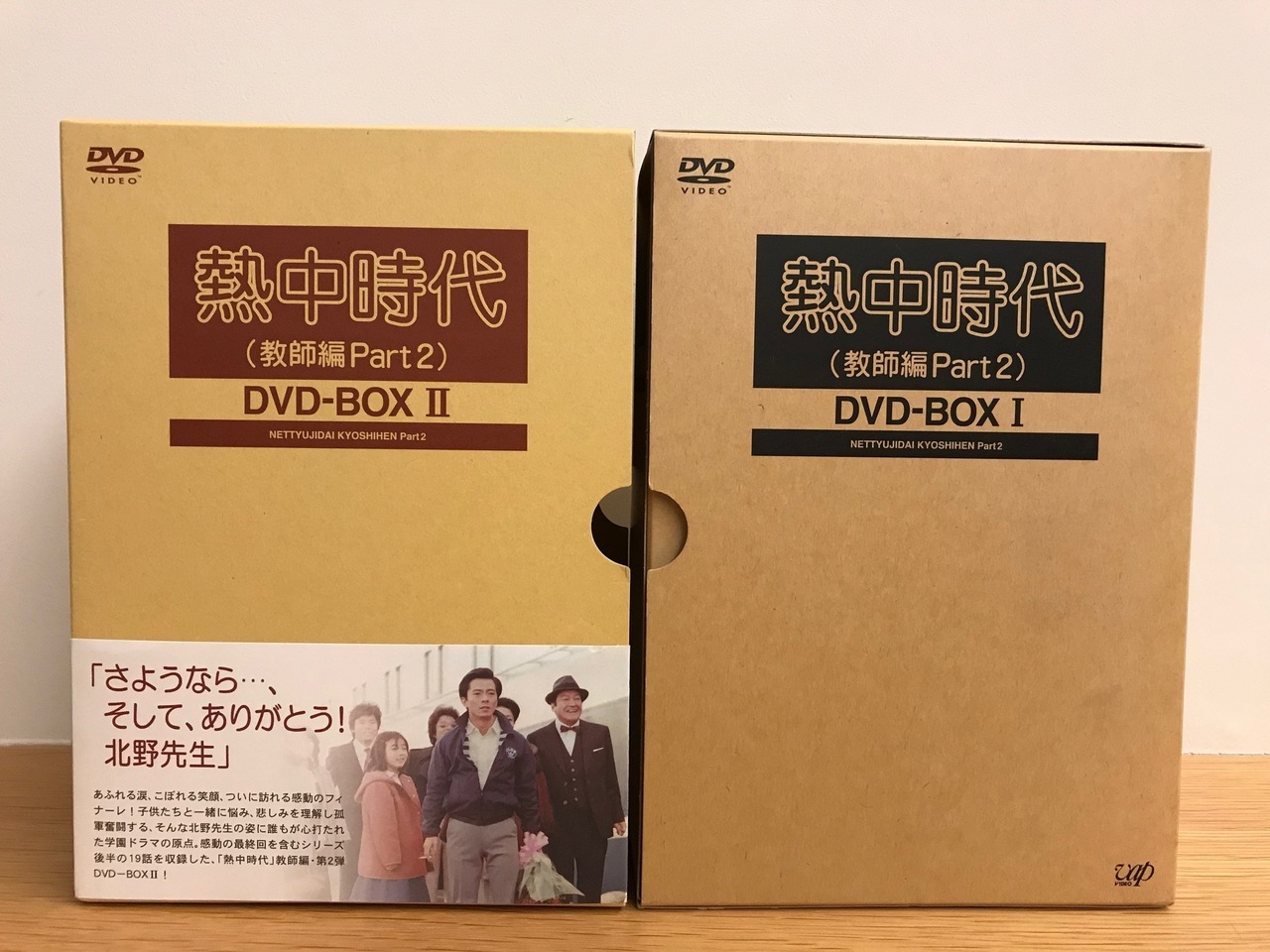

うちの子どもも、長い休みが続いていたので、少しでも学校の楽しさを忘れさせないようにと、いろいろ考えた挙句、僕が小学生の頃に見ていた「熱中時代」のDVDを一緒に見ることにしました。

ゴールデンウィークから見始めていますが、PART1とPART2で、全64回の放送があったので、実はまだ見終わっていません。

「熱中時代」は、水谷豊さんが「北野広大先生」として小学校で活躍する心温まるドラマです。

おそらく、僕と同じ世代の人は知っている人が多いのではないでしょうか。視聴率が40%を超えることもあった超名作ドラマです。

僕は、小学生の時に、学校から帰って友達と一緒に、夕方の再放送を見ていた記憶があります。

小学校4年生の時の担任の先生が、北野先生とかぶるところがあり、とても大きな影響を受けました。

放課後にルーピックキューブを教えてもらったり、休みの日に友達と先生の家に遊びに行き、釣り堀に連れて行ってもらったり…。

おそらく、今の時代ではむづかしいんでしょうね。

その先生とは、今でも年賀状だけではありますが、やりとりをさせてもらっています。

僕は、医者になっていなかったら、おそらく「小学校の先生」になっていたのかなーと思います。

もう少しで見終わってしまいますが、「若い」北野先生から、改めていろいろな大切なことを教えてもらっています。

見終わったら、しばらくは「北野先生ロス」になってしまうだろうなぁ…。

オンライン予約開始(20200601)

しばらくの間、予約制を休止していましたが、また再開させていただきます。

6月1日からオンライン予約を開始します。(6月8日以降の予約をお取りいただけます。)

インターネットや電話で、24時間予約を取れるようになります。

詳細は、「受診方法」のページをご覧ください。

ご不明な点などありましたら、診療時間内にクリニックにご連絡ください。

(オンライン予約の電話番号は、クリニックの電話番号とは異なりますのでご注意ください。)

今年の最初のブログで、「働き方改革」のことを書きました。

「働く時間を短くすることだけが働き方改革ではないのでは…」というような内容でした。

診察時に、ある患者さんから、「ITをうまく使うことが働き方改革になるのでは?」というご意見をいただきました。「なるほど…!」と思いました。

オンライン予約の導入を決めた理由の1つに、このやりとりがありました。

コロナ感染症の流行のために、色々な分野で、急激に働き方が変わってきました。

今回のオンラインシステム導入に際しても、業者さんとのやりとりは、主にメールやSkypeでした。

今週末に開催される「日本皮膚科学会総会」もインターネットでのライブ配信です。

今年の1月には予想もしなかった変革が、これから更に進んでいくんでしょうね。

ゴールデンウィーク(20200505)

長いお休みをいただき、ありがとうございました。

また、ゴールデンウィーク中もお休みなく働かれていた方、本当は働きたいのに現在の状況で働くことができない方、本当にいろいろだと思います。それぞれの人が、悩みや不安を抱えて過ごされていると思います。

僕も、自分が与えられた場所で、ひとつひとつ考えながらやっていこうと思います。

いろいろとご迷惑をおかけしているところも多いと思います。

予約制を一旦休止させていただいており、ご不便をおかけしております。

現在、新しい予約システムを検討しています。

予約制を再開した暁には、皆様により便利なものを提供できるように考えていきたいと思っています。

サミット全館停電(20200419)

昨日(土曜日)の診療中、急に停電になりました。大雨・雷雨の警報が出ていましたので、そのせいかと思いました。すぐに復旧するのではないかと思っていましたが、そのまま電気がつくことはなく、結局、閉院することになりました。

写真は、停電してまもなくの診察室です。この時は、非常用電灯が少しついていましたが、それもしばらくして消えてしまい、真っ暗になりました。

みんな、携帯電話の電気をつけて、それを頼りに帰りました。

今日になり、停電の原因は漏電で、思った以上に事態が深刻であることがわかりました。

今日の午前の時点では、少なくとも月曜までは復旧困難との情報もあり、月曜日の診療はむづかしいだろうとのことでした。

問題は、月曜に予約をしてくださっている患者さんに、どのようにアナウンスするかでした。

電気がつながっていないことには、電子カルテも電話もクリニックからはできません…。

午後になり、関係各所のご尽力で、必要な物品を手配した上で工事が開始できたという連絡をいただきました。

19時半頃の連絡では、工事が終わり、電気会社の検査も終了し、電気の供給を開始したものの、電気がつかず、さらに原因の究明を開始したとのことでした。

夜を徹しての作業も予想され、「万事休す」と思いましたが、20時頃に、復旧できたという連絡をいただきました。

日曜日にも関わらず、多くの方々の懸命の努力の結果、明日からまた診療ができることに感謝をしております。

また、昨日の診察で、せっかくいらしていただいたのに診察ができなかった方々に、深くお詫びを申し上げます。

2年くらい前に、電気設備検査のための計画停電の後に、電子カルテをつなぐハブがやられてしまい、半日診察できないことがあったので、明日は大丈夫かとちょっとヒヤヒヤです。

(一応、その時の経験を元に、そうなりにくいように昨日停電の中で対策はしているつもりですが…)

停電はさておき、コロナウイルス感染は、日に日に状況が変わっております。

当院におきましても、これから、診療について色々と変えていかなければいけないことがあるのかと思っております。

初めてのことで手探りの状態ですが、当院に来てくださっている患者さんのこと、うちで働いているスタッフのこと、これからうちで診て欲しいと思ってくださっている方のこと…など、考えつつやっていくつもりです。

ただ、全員から100点満点をもらえるとは思っておりませんので、多くの方になるべく及第点をもらえるように考えてみたいと思います。

変更がありましたら、その都度、ホームページに記載しますので、しばらくは、通院前にトップページをご覧いただければ幸いです。

開院8周年(20200408)

4月9日、当院は開院8周年を迎えます。

まずは、多くの方々にご来院いただき、いつも心から感謝をしております。

本当にありがとうございます。

昨日、緊急事態宣言が出されました。

お正月には、数ヶ月後にこのようなことになるとは全く思っていませんでしたので、日々の動きの速さに驚くばかりです。

事態が1日でも早く落ち着くことを祈るのみですが、薬やワクチンが出てくるまでは、予断を許さない状況が続くのかもしれません。

情報化時代の中で、色々な情報が飛び交っていますが、どれが本当でどれが嘘なのか、惑わされずに取捨選択していくことが重要なのだと思います。

僕は、iPS細胞の研究でノーベル賞を受賞された山中伸弥先生のホームページをよく読ませていただいています。

https://www.covid19-yamanaka.com

日々、情報は刻々と変化していくので、感情に流されずに考え方も柔軟的にしていかないといけないと思っています。

ほとんどの人が、日常生活で色々な制約を受け、窮屈な状況になっていると思います。

穏やかな日常生活がどれだけ貴重なものであったかを痛感します。

色々な人が色々な価値観で考えて、意見をしたり、行動しているわけですが、全ての人が、今の状況をよくしたいと思っているということは一緒なのだと思います。

みんなで手と手を取り合い、力を合わせて、早くいつもの生活に戻れるようにしたいものですね。

研究の原点?(20200325)

コロナウイルスの影響は、いまだ続いています。

各所にいろいろな影響がでています。早く終息するのを祈るばかりです。

僕個人の出来事としては、我が家の今年の一大イベントとして、今週末からホストファミリーをする予定でした。大学生の時に、留学生のボランティアサークルをやっていたこともあり、その時から、いずれホストファミリーをしたいと思っていました。

今年、ようやく念願がかなう予定でしたが、それもなくなってしまいました。

本当に残念です…。

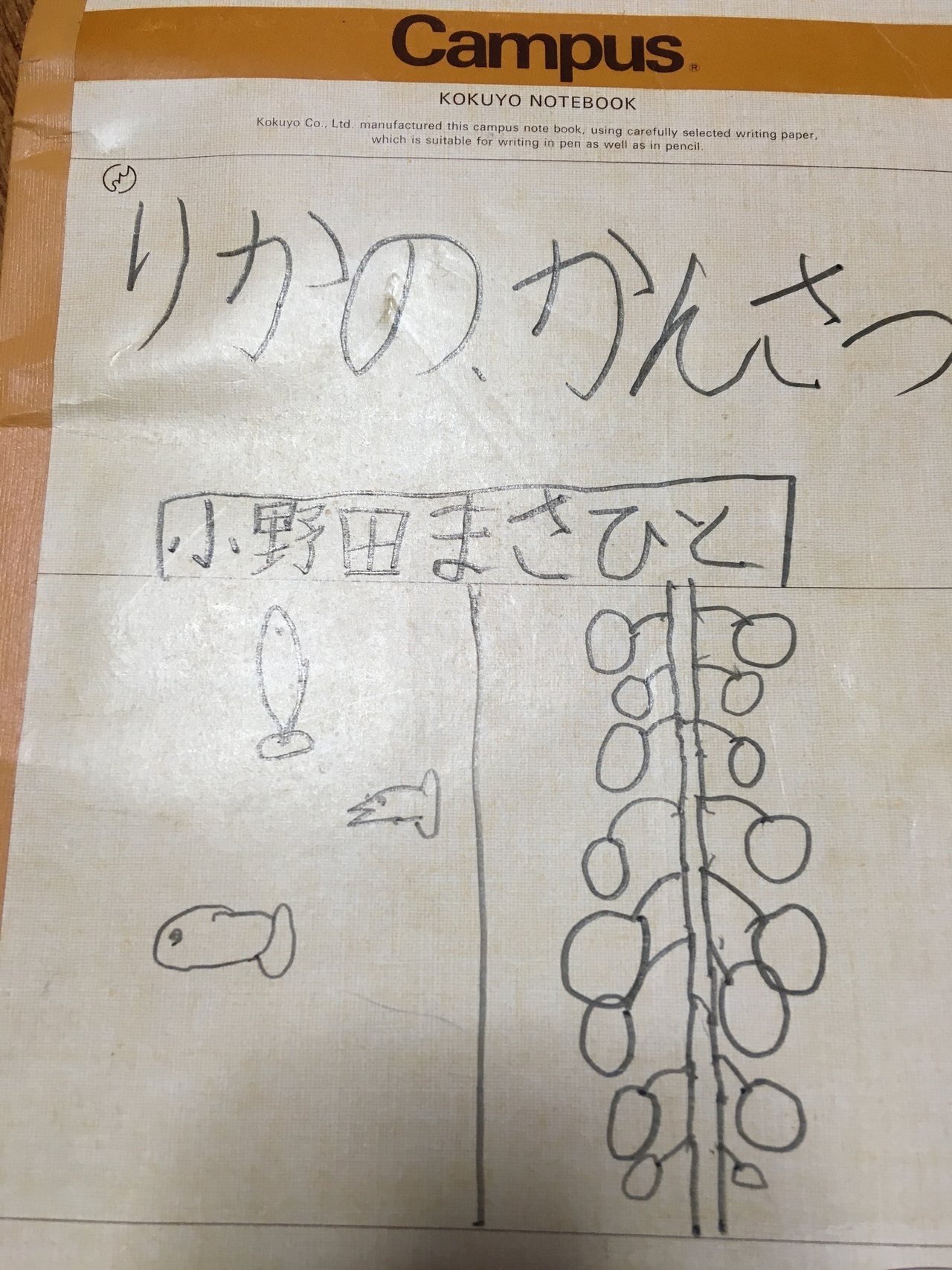

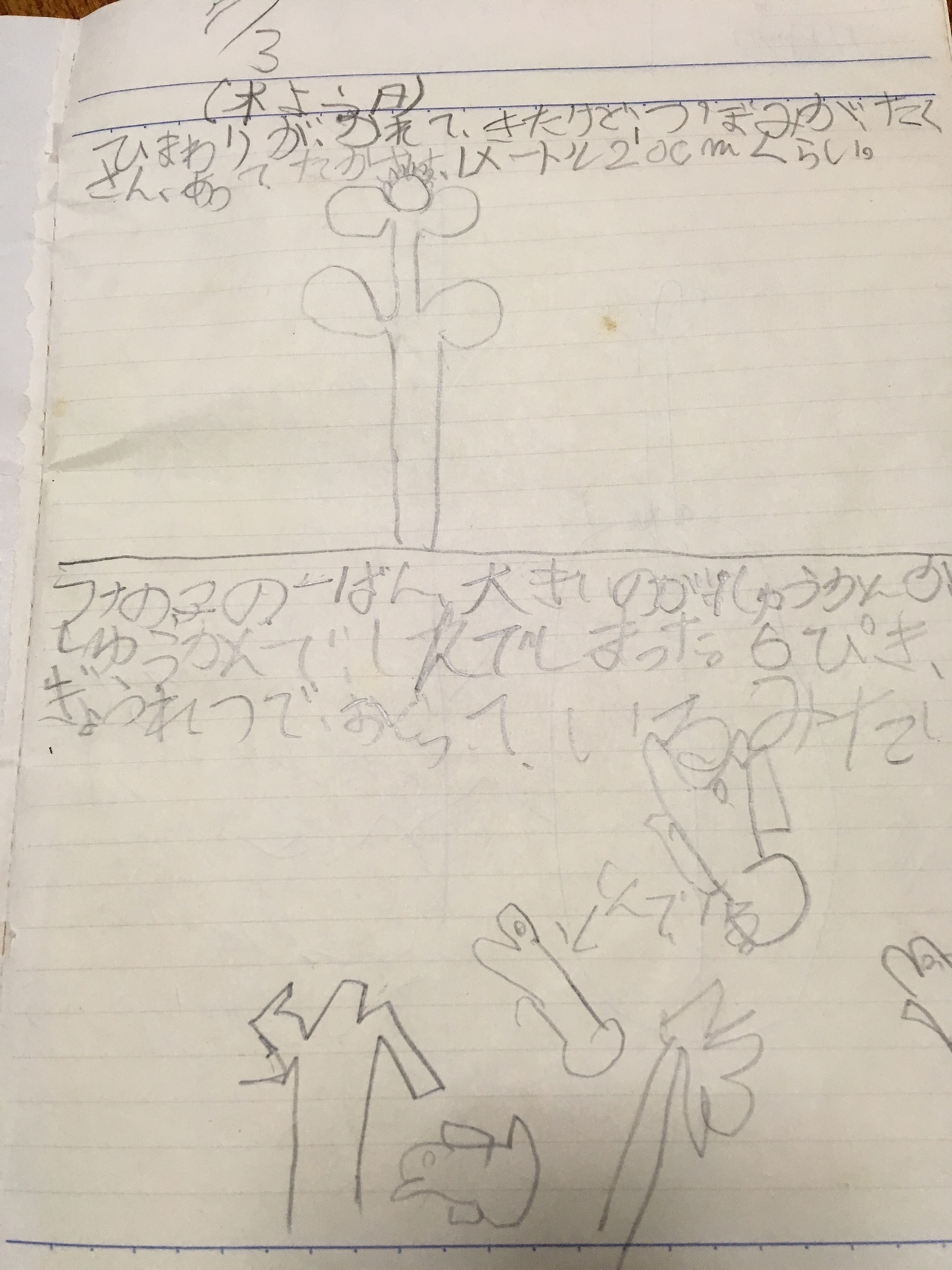

暗い話ばかりではよくないので、今回は、僕の研究の原点(?)をご紹介します。

考えてみると、これまでにいろいろな研究(らしきものも含めて)をしてきました。

小中学生の時には、夏休みの自由研究で県で表彰されたり…

高校生の時には、理数系のクラスでしたので、(顕微鏡でなければ見えないくらい小さな)ダイヤモンドを作る研究をしてみたり…

大学院では、今の診療の元にもなっている「発毛に関わるシグナルの研究」をしたり…。

そんな中で、僕の研究の原点と思えるノートを、先日、実家に帰った時に見つけました!

(書いている漢字からすると、小学2-3年生くらいの時のものでしょうか…)

1ページ目では、ひまわりと魚の観察を…

2ページ目では、その魚が数日後に全部死んでしまったので、今度はカブトムシの観察を…。

カブトムシには、「一ろう」と「じろう」という名前をつけていたようです。笑

ちなみに、3ページ目はありませんでした…。

帰省(20200227)

いろいろなところにコロナウイルスの影響が出ています。

今日予定されていた、僕が責任者を務めている研究会も中止となりました。

3月には、2つの講演をすることになっていましたが、いずれも中止となりました。

これまで、準備を進めてきていたので、とても残念ですが、状況が状況なだけにやむを得ないです。

先週末は、連休でした。開業医にとって、連休は意外と少ないのでとても貴重です。

家族でスキーに行こうと楽しみにいたのですが、人混みはなるべく避けた方がいいとのことで、これもキャンセルして、静岡の実家に帰省してきました。

写真左は、田貫湖という湖から撮った富士山です。ダイヤモンド富士が見られることで知られています。ちょっと風が強かったですが、湖のまわりを1周、サイクリングをしてきました。

写真右は、子どもが「撮り鉄をしたい!」というので、近くの駅に行って撮ったものです。

この駅に入ったのは、おそらく高校生の時以来??

電車は変わりましたが、駅はほとんど変わっていませんでした。

最近は、コロナウイルス関連の暗いニュースばかりですが、早く平穏な日々が戻ってくるといいですね…!

力を入れてばかりでは疲れてしまうので、時には息抜きすることも、とても大事ですね…!!

レアな日?(20200202)

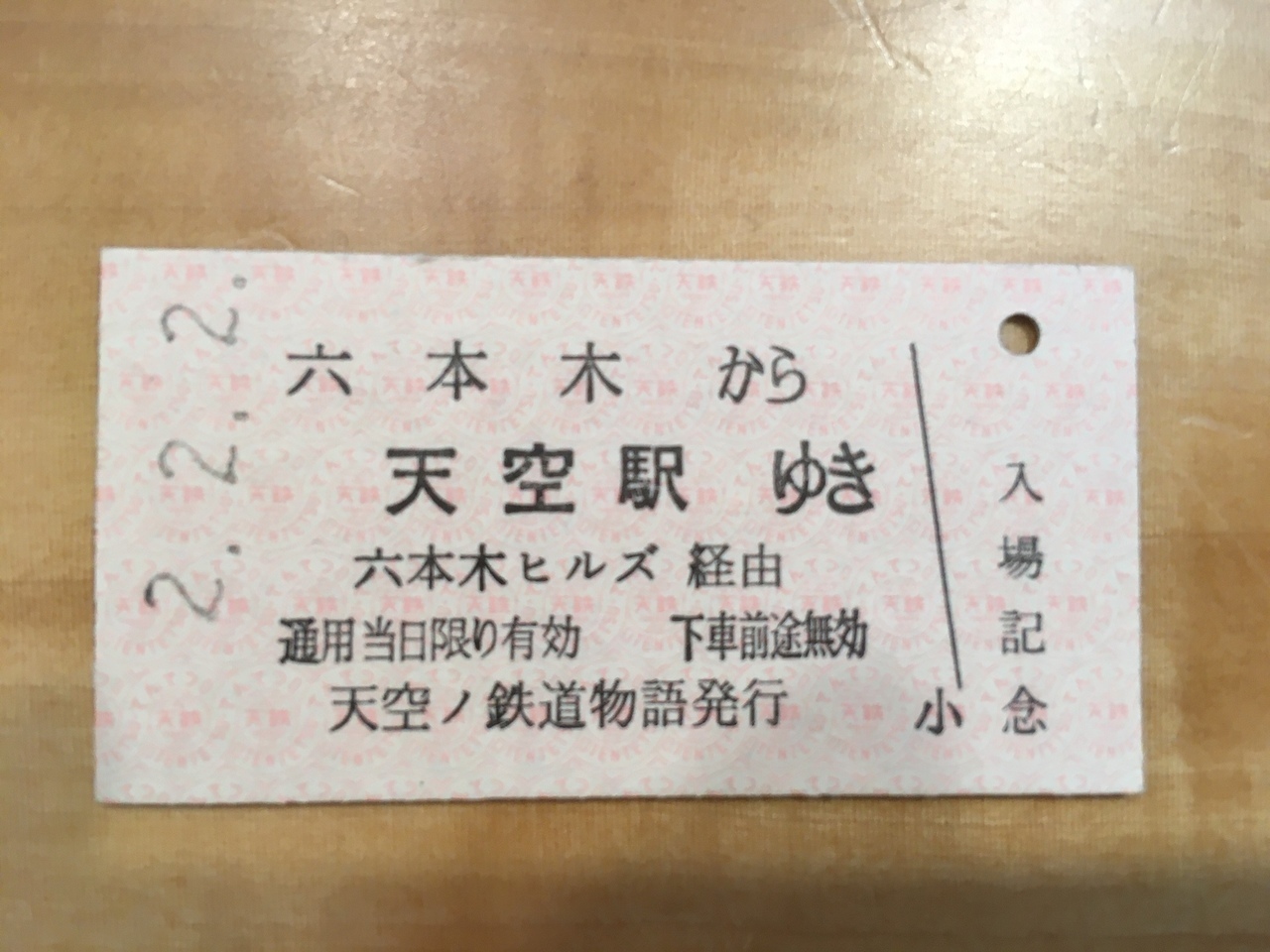

今日は、都内で開催されている「天空ノ鉄道物語」という展示会に行ってきました。

国鉄時代からの電車にまつわる様々な展示があり、とても楽しめました。

昔の「硬券切符」のような入場券をもらい、入り口近くで今日の日付を打刻するのですが、今日は、和暦で「令和2年2月2日」。「2、2、2」の日なんですね。

ちょっと面白かったので、写真をアップしました。

展示会の後、お茶をした喫茶店でレシートを見ると、「2020.02.02」の記載が。

今日は、西暦でいうと、

「上から読んでも20200202、下から読んでも20200202」

の日なんですね。

ちょっとレアな日だと思いました。笑

パソコンの入れ替え(20200125)

先日、電子カルテで使用しているパソコンを3台入れ替えました。

新しいパソコンに変えて困ることが1つ…。

しばらくの間、漢字変換がうまくいきません!

例えば、

「掻破」と書きたくて「そうは」と入れると 「走破」

「カンジダ」と入れたくて「かんじだ」と入れると「感じだ」

「乾燥」のつもりが「感想」

などなど…。

ついつい「enter」ボタンを押してしまうので、もう1度消して書き直し…。

使い込んでいくうちにパソコンが学習してくれますが、少し時間が必要そうです。

新年のご挨拶(20200109)

明けましておめでとうございます。

新しい年の幕開けです。気分を新たにして、また頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。

■新しい光線治療器納品!

7日(火曜)に、新しいナローバンドUVBの機械が納品されました。

今度の機械は、縦長のため、前面と後面の2面照射となり、広い範囲に効率的に照射できるようになります。

以前の機械もまだまだ現役ですので、症状により使い分けをしようと思っています。

■講演など

今年の前半に、現時点で3つの講演をすることになっています。

「床ずれ」「膠原病」「感染症」と、全く違う分野のお話です。

3月には、日本褥瘡学会神奈川支部主催の「在宅セミナー」というものがありますが、その責任者を任じられています。

講演やセミナーの準備で、しばらくとても忙しくなりそうです。

■今年の抱負

よりよい物を提供するためにはどうしたらよいか…、そんなことを絶えず考えながらやっていますが、日々の診療においては、なかなか思うようにいかないこともあります。

そういう時には、医学とは全く異なる分野の本を読むようにしています。煮詰まった時のリフレッシュになりますし、別の分野からヒントをもらうことも多いので、今年も時間を見つけて、本を読むようにしたいです。

よく「働き方改革」という言葉を耳にしますが、働く時間を短くすることだけが改革ではないように思います。働く時間を短くするだけでは、サービスを受け取る側の人達(うちで言えば患者さん)が困ってしまうわけですので…。

働くスタッフが輝けて、来院していただく方にも満足いただく…、このバランスをよりよく取ることこそが「働き方改革」なのだろうと考えています。

自分がいて、スタッフがいて、患者さんがいるわけですので、バランス感覚をうまく取ることが最も重要です。現時点で何か妙案があるわけではないのですが、今年はバランス感覚を大切にしていきたいと思っております。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

新しいナローバンドUVBの機械です